阳生权1,廖先葵2,刘宝琛1

(1.中南大学岳麓校区地质矿业工程系,湖南 长沙 410083;2.长沙矿冶研究院爆破研究所,湖南 长沙 410012)

摘要:分析探讨了爆破地震安全判据及其在工程中的应用,对其中的某些局限与不足和应用中部分误区提出了质疑,着重分析了频率和时间等因素对建立爆破地震安全判据的影响,并就进一步研究和完善现有爆破地震安全判据提出了几点建议和看法。

关键词:爆破地震;安全判据;爆破地震效应

1 引 言

爆破工程、岩土工程中因爆破地震造成结构失稳、滑坡、开裂和变形等问题或事故虽有发生[1~2],但大量的工程事例[3]也揭示,在爆破地震安全判据超过或严重超过现有允许值(国家或部门相关标准)的情况下,却并未对爆破施工环境中被保护物(建、构筑物及运行中的仪器设备等)构成任何威胁。因此,进一步明确和探索爆破地震效应研究中的相关理论、定义和概念,尤其是对爆破地震安全判据中的某些问题的探讨,显得颇有必要。同时,应用数学和各力学分支的日益完善,为进一步研究探讨爆破地震安全判据提供了强大的计算方法和坚实的理论基础,先进的测量技术和高速的计算机信号处理也为爆破地震观测数据的分析处理提供了有力的计算工具,并使复杂的、实时和连续的在线安全监测、分析和控制成为可能。此外,大量的工程实践经验和日益发展的爆破理论使探讨爆破地震安全判据更具现实指导意义。

2 爆破地震安全判据

目前爆破地震安全判据通常以单独的爆破地震强度因子(质点振动位移、速度和加速度)来描述,其经验公式广义表达式为

A=KQαRβ ⑴

式中:A为爆破地震强度物理量;K 为场地系数Q为药量;α、β为与场地有关的衰减指数;R 为爆心距。

文献[4~5]指出,质点振速与建、构筑物的破坏和结构失稳最为密切,质点振速对建、构筑物的破坏起主要作用,因此采用质点峰值振速来评估爆破地震强度,其优点是使爆破地震波所携带的能通量与所产生地应力相联系,并和结构中产生的动能和内应力建立联系。也有学者建议以质点振动加速度来评估爆破地震强度[4],理由是质点振动加速度和爆破地震产生的惯性力密切相关,便于换算爆破地震荷载和进行结构应力分析。国家标准《爆破安全规程》[6]中评估爆破地震安全距离时用的是质点峰值振速,具体规定了工程上常见各类建、构筑物在坚硬、中硬和软岩石中地面和地下爆破的安全距离,但其中所列场地系数和衰减指数的变化范围很大。

3 缺陷和改进建议

3.1安全判据独立阈值理论

3.1.1概念

目前的爆破地震安全判据都只是以某个独立参数的阈值(质点峰值振速或峰值加速度)来评价爆破地震安全,作者称之为独立阈值理论,它在理论和工程应用方面都存在一定程度的局限和不足。

现有爆破地震安全判据只考虑到影响地面爆破地震强度的主要因素是爆心距和药量,并因此建立了爆破地震强度、爆心距和药量三者之间的经验公式,但就土岩介质体而言,影响爆破地震强度和地震波特征的主要因素还应包括介质体物理力学参数和传播途径等,因此在研究地下结构这类工程的爆破地震效应时,用现有经验公式评估爆破地震强度并不确切。而且现有质点峰值振速经验公式受场地因素的影响很大。用质点振动加速度来评估爆破地震强度时,虽然场地因素影响相对小些,但由于实际爆破地震试验观测数据不充分,以及不同地区和部门按各自的观测数据建立的建、构筑物爆破地震安全判据不同,势必影响以质点振动加速度为参数的安全判据的实施和应用。另外,建、构筑物本身的动力特征对变形、破坏和失稳等起重要作用,但建、构筑物的结构、构造和形式以及施工质量等却存在一些不确定性因素,土木工程技术在不断发展,建、构筑物也在不断更新。因此,爆破地震安全判据的独立阈值理论,更加不能弥补其评价爆破地震强度方面的不足,不能全面准确地反映建筑物的抗爆破地震性能。

3.1.2理论分析

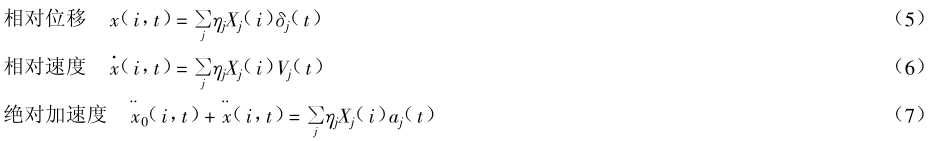

根据波动理论,爆破地震波可合理假设由不同振幅和不同圆频率的简谐波叠加而成

式中:Ai为幅值系数;ωi为圆频率( ωi=2πf,f为频率);t为时间;φi1、φi2为相位差。

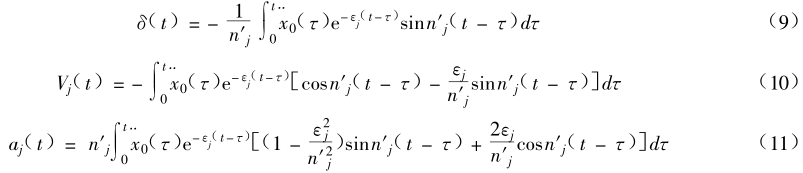

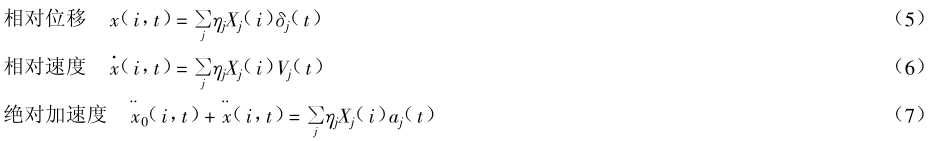

对于单自由度体系,爆破作用下的位移、速度和加速度的地震反应值分别为[4]

式中:i为第i质点体系;j为第j振型;ηj为第j个主振型参与系数

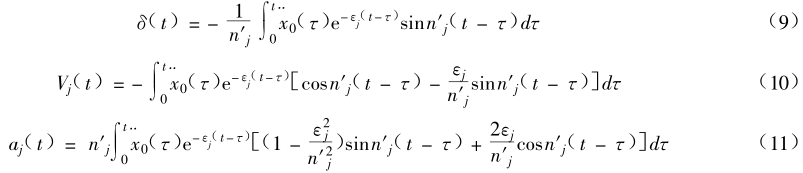

式中:mj为第j质点质量;Xj(i)为第j质点无阻尼时的主振型函数;δ(t)为位移反应函数,Vj(t)为速度反应函数,aj(t)为加速度反应函数

式中:n′j为无阻尼时的圆频率,n′j为有阻尼时的圆频率,x(τ)为τ时刻的地面加速度,εj为阻尼系数。通过上述波动理论和结构响应分析表明,爆破地震各强度描述因子(位移、速度和加速度)均是频率和时间的函数,而且各物理参数间相互联系。因此,强度和结构动力特性不但取决于质点振动幅值(速度或加速度),还与地震波的时间和频率(周期)密切相关。如果只是简单地用其中某一、二个独立的物理参数来建立爆破地震安全判据,就会忽视其它爆破地震强度影响因素,以及土岩介质体与爆破地震波之间的相互作用,显然不妥。

3.2 工程应用分析

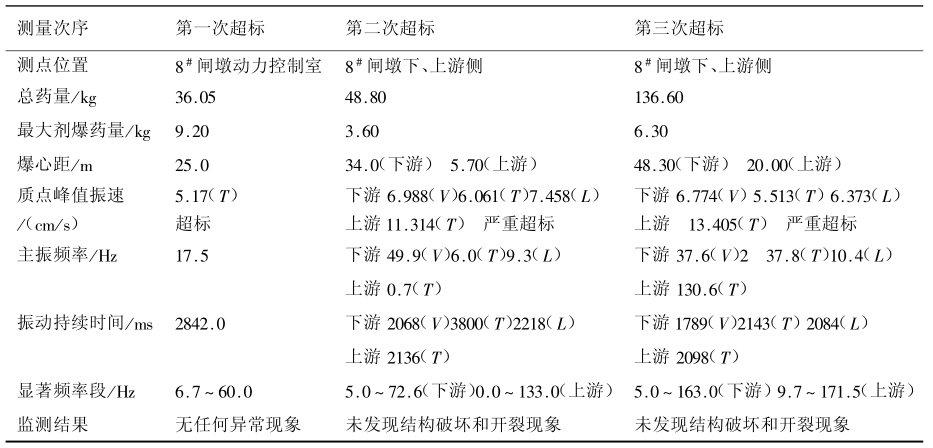

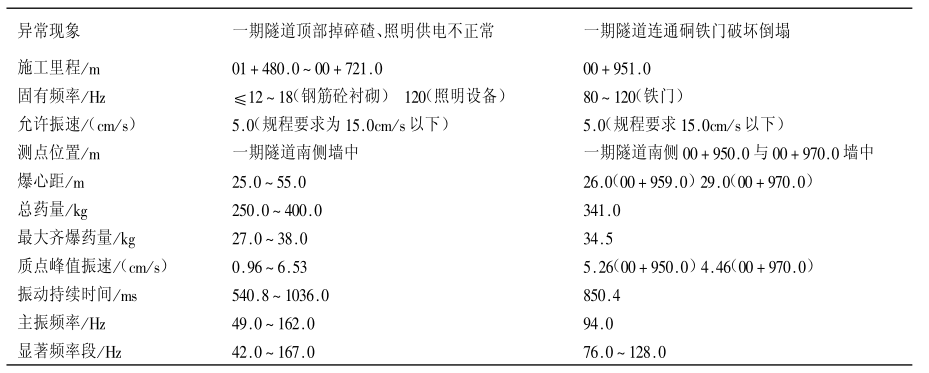

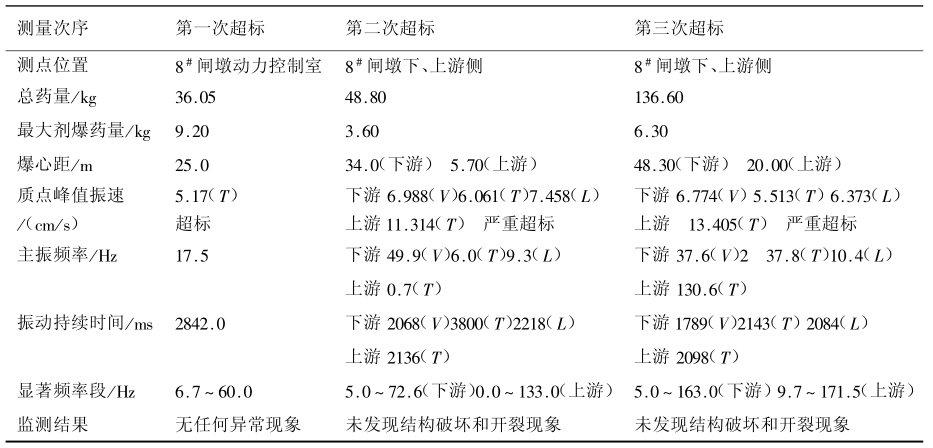

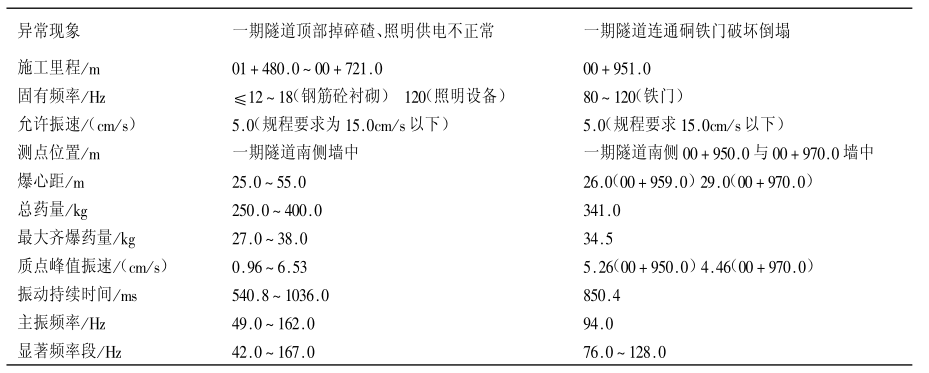

越来越多的震害和爆破地震的观测资料[1~3]分析表明,建、构筑物的地震破坏不但取决于地震的幅值,而且还与地震频谱和持续时间等因素有关。观测发现,很多情况虽然质点峰值振速超过了现行安全标准,但爆破地震并未对结构物造成威胁(见表1),这时主振频率往往远离固有频率或持续时间较短,显著作用频率段也远离结构体或子结构体(结构体中附着在结构体上或由于节理、层理和裂隙面等缺陷面分割成的相对独立体)的固有频率。而对于文献[1~2]中造成的事故或工程问题,正是由于作用于结构体的显著作用频率段包含了结构体或子结构体的固有频率,加之生产爆破产生较长持续时间的爆破地震波所致。从频谱分析来看,超标而又未出现工程问题或事故时的情况是:爆破地震波频率成份分布较为均匀而且分散;而产生工程问题或事故时的爆破地震波由于某种原因造成爆破地震波频率成份分布集中在某些频率段,而且包含或接近结构体或子结构体的固有频率,显著作用频率段同样体现了这点。某公路隧道二期工程中在施中是爆破震动的质点峰值振速并未超标(钢筋砼结构公路隧道质点峰值振速允许值为15cm/s[6])的情况下,却导致一期隧道顶部掉(4cm×4cm)、照明供电异常和一扇连通硐铁门振坏倒塌等问题(见表2)。由监测结果可知,爆破地震波的主振频率和显著作用频率段均较为接近结构的固有频率,导致被破坏体结构与爆破震动共振,同时由于是推进式循环爆破作业,存在着不可忽视的爆破地震波对一期隧道结构体的累积作用,以及由于隧道间围岩宽度较小(22m)造成的爆破地震作用下的类墙体振动。该工程在施工过程中经多次专家论证,最后将质点峰值振速允许值定为5.0cm/s。

表1 大源渡水利枢纽坝体及闸墩爆破震动监测超标数据一览表(允许振动速度为 5.0cm/s)

注:1.V-垂直方向,T-水平方向,L-水平径向。 2.测试系统为INV306型智能信号采集处理分析系统+891-Ⅱ型传感器。

表2 某公路隧道二期工程爆破地震监测异常现象观测结果

注:测试系统为ML采集分析系统+PDM-2磁带记录仪+CD-1速度传感器。 如此看来,结构和被保护物的破坏不但与爆破地震波的波幅值有关,而且与爆破地震波的能量有关,爆破地震波的频率和持续时间在其中起着重要作用[3]。所以,爆破地震安全判据必须全面考虑和兼顾爆破地震波的各个参数,协调各参数的取值,同时工程和环境因素以及保护物本身的结构物理力学特征也不容忽视。在确立安全判据时,应结合结构和被保护物的固有频率考虑爆破地震波主振频率,在主振频率远离结构和被保护物固有频率的情况下,可适当放宽地震波波幅值峰值的限制,在持续时间不长或爆破规模不大的情况下也是如此。反之,则应严格限制地震波波幅值峰值。同样,结合爆破规模考虑地震波的持续时间,爆破规模不大时可允许放宽对持续时间限制。另外,在爆破地震安全判据中宜详尽列举各种建筑物和构筑物的类型,并针对各种类型的建筑物和构筑物采用诸如加权值法等方法调整判据值大小。此外,由于爆破地震波频率特征与药量大小、爆心距和介质体物理力学性质及传播途径有关,如何使爆破地震波能量集中的显著作用频率带避开被保护物固有频率,应在安全判据中提供指导性参考建议。

3.3 爆破地震监测及其结果处理

爆破地震强度可用互相独立和正交的三个分量进行描述,它们是水平纵向(L)、水平横向(T)和垂直方向(V)的分量。文献[7]指出很难确定三个分量中哪一分量更为重要。从结构响应的角度上讲,水平方向的振动趋于控制结构物垂直墙体和上部结构体的水平响应,而垂直振动趋于控制水平板状结构体的垂直响应。结构振动响应幅值峰值应是三个正交方向的矢量和峰值(实际最大值),而不是三个正交方向响应幅值峰值(可能不在同一时刻)的矢量和(名义最大值),后者比前者通常要大40%,而一般情况下真实矢量和峰值要比单个方向幅值峰值大5%~10%。因此,用于爆破地震控制的名义最大值实际上与理论安全系数并不相符。

在爆破地震效应实践应用和试验研究中,往往从实施的便利性出发,本来应按四维(t,L,T,V)问题进行讨论,却把问题简化为二维[t,D∈(L,T,V)]问题,即通常只考虑到了时间 $ 和空间三维中的振动速度或加速度最大的方向,而忽视了其他两个方向的值,把空间矢量最大值简化为某一方向的最大值。同时在工程界也有默认垂直方向为最危险方向的误解。它们从概念和数值上改变了相应安全指标,体现现有爆破地震安全判据有不合理和不适宜的一面。只强调安全判据工程应用的便利性,就淡化甚至曲解了爆破地震安全判据颁布与实施的目的,安全系数偏小可能造成工程事故甚至是灾难性后果;而安全系数偏大,从投资的角度来看势必导致工程成本的增加,造成一些不必要的浪费和损失。

我们认为,造成结构体失稳或破坏的是爆破地震整个动力时程,而非爆破地震波的波幅值峰值,因此不能用某一时刻的振动波幅值峰值来判断爆破地震超标与否。把其中的相关因子逐个单独进行讨论也是不适宜的。应予以全面综合考虑。可通过完善爆破地震安全监测系统来准确和便利地评估爆破地震。一方面是硬件的建立,即相关仪器的制造,要求能同时观测爆破地震多个物理参数,另一方面是建立爆破地震安全判据专家系统,要求能通过输入包括建、构筑物类型及其动力特征、环境因素与场地条件、爆破方式和爆破参数等参数后通过监测即能根据其中的安全判据系统进行爆破地震安全评估。

另外,由于爆破地震波是随机波,具有随机性、模糊性和不确定性,决定了采用数理统计方法的必然性。但在处理观测数据方面存在某些误区。资料表明[4,9]在相当一部分观测数据处理工作中,回归曲线图上的回归数据较为分散,回归数据的分布规律也不明显,这种数理统计工作似乎有些牵强。甚至有些数据根本不具备形成规律的条件,要剔除为数本身并不多的观测数据中的一定比例的数据,才得以保证回归处理所谓理想的相关系数。在一些毫无传播规律可言的传播介质(例如松散土和杂填土等介质及局部风化地带和裂隙发育岩石等缺陷介质)中,由于缺陷介质体内缺陷部分和地质构造分布的随机性、物理几何性质的模糊性和不确定性,使得其中传播的地震波规律很难用上述地震波衰减经验公式(1)来表示。这样得到的经验公式便失去了制定和建立公式的意义,并不能准确地评估爆破地震安全与否。

4 结 论

通过理论分析和爆破安全判据的应用分析,得出以下结论。

(1)把地震幅值、频谱和持续时间三者同时纳入爆破地震安全判据,建立多参数安全判据。以提高评估爆破地震安全的准确度和合理性。

(2)规范和完善爆破地震安全监测系统,通过相互关联的多因素关联组合建立合理的综合评判模型。

(3)重视爆破地震累积效应,完善其相关理论。所谓爆破地震累积效应,就是同一地震波的各峰值之间的迭加和干扰作用,以及相对独立的各地震波作用于同一介质体的效应累积,其影响在隧道和地铁等地下工程的推进式掘进循环爆破和矿山生产连续爆破中显得尤为突出。